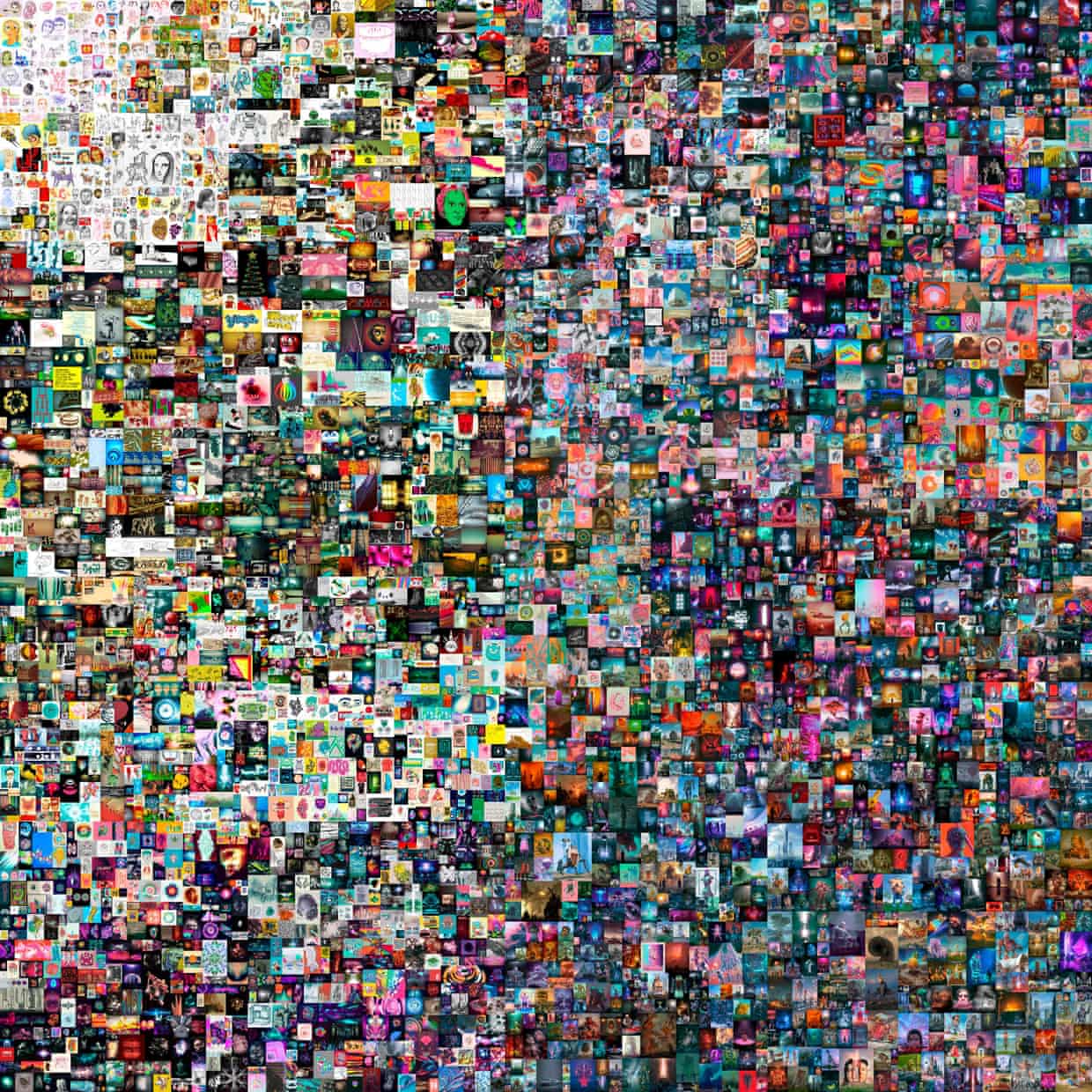

近期,数字艺术家比普的作品《每一天:前5000天》以6900万美元的天价成交,引起了广泛的关注。人们纷纷讨论,这种NFT数字艺术品,是纯粹的市场炒作,还是确实具有艺术价值,成为了热议的焦点。

高价引发争议

数字艺术家迈克·温克尔曼,也就是大家熟知的Beeple或比普,他的作品《每一天:前5000天》以6900万美元的价格成交,相当于4.5亿元人民币。这一消息迅速在艺术圈引起了轩然大波。人们不禁要问,这究竟是因为市场的过度热情,还是表明数字艺术作品具有巨大的发展潜力?许多人开始怀疑这背后是否隐藏着一场精心设计的炒作。有人觉得这简直是天价泡沫,而有人则在思考其背后潜藏的价值。

NFT的本质

非同质化代币简称NFT,它使得数字作品拥有了独特的所有权标识。以比普的作品为例,尽管其图像在网络上广泛流传,但购买者所获得的是这份独一无二的所有权。与传统艺术品不同,传统艺术品是实物存在,而NFT则确立了数字世界中的产权归属。然而,有人对NFT提出质疑,认为其是“无用的、垃圾的产权契约”,这样的争议使得NFT备受关注。

购买动机多样

购买NFT艺术品的消费者有着各自的理由。有的人将其视为一种投资手段,试图从中获利,就如同投资“加密货币”以期获得回报。另一些人则出于对新奇事物的追求,渴望体验新鲜感。当然,也有相当一部分人是因为真心喜爱这些艺术品,将其作为自己的收藏爱好。这些不同的购买动机使得市场显得既复杂又充满不确定性。

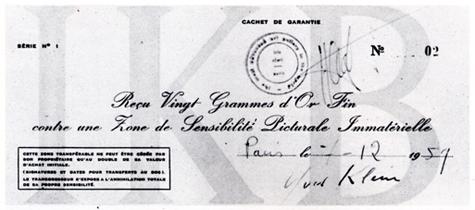

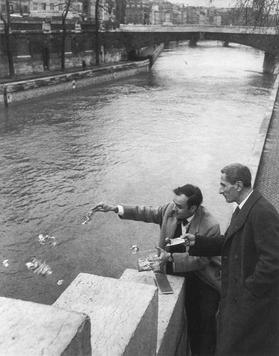

虚拟艺术溯源

虚拟艺术的起源难以准确追溯。有人提及法国艺术家伊夫·克莱因从1959年起创作的行为艺术作品《非物质的绘画感受区》。尽管这并非严格意义上的NFT作品,但它却引领了对虚拟艺术的探索。如今,NFT数字艺术品在此基础上得到了进一步的发展,并以全新的形式展现了虚拟艺术的魅力。

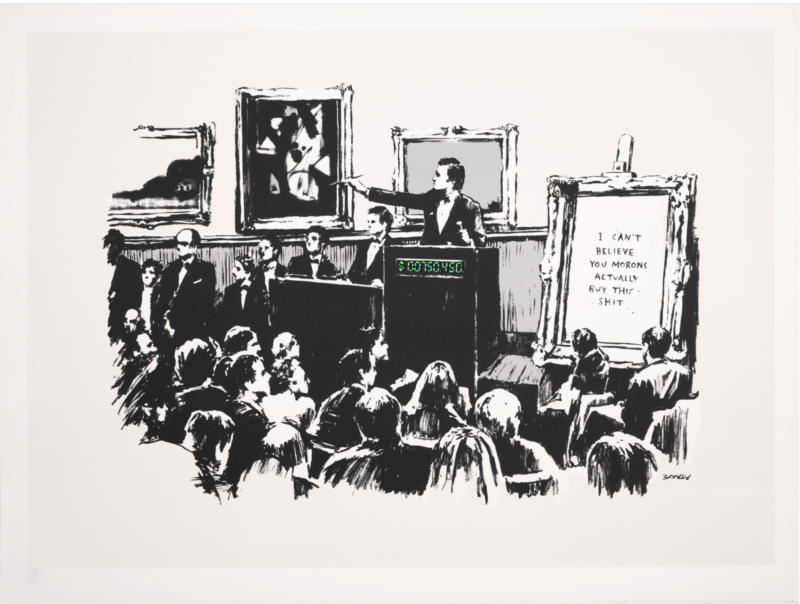

艺术形式转变

“单射协议”这家公司以九万五千美元的价格购得一幅画作,随后将其焚毁,并采用了独特的数字影像来替代,这一举动引发了广泛的思考。实体艺术作品被数字资产所取代,就如同班克斯在拍卖会上将成交作品砸碎那样,这次的焚毁事件也被视为艺术行为本身的一种体现。或许,艺术的表现形式正在悄悄地从实体过渡到数字领域。

艺术市场新趋势

老牌艺术品拍卖行意识到了NFT数字艺术品市场的潜力。自20世纪60年代起,数字艺术领域一直在寻求一种途径,以创造具有独特性的艺术品并实现其经济价值,而NFT技术恰好解决了这一难题。此外,诸如NBA Top Shots所提供的专业市场,以及歌手们发行的NFT版专辑等,都反映出这一市场正在持续扩大。然而,“比特币”在实际应用中展现出的不良形象,使得人们对与之相关的市场产生了担忧。

大家对NFT这类数字艺术品的未来走向有何看法?是认为它们将持续保持当前的流行态势,还是认为这只是短暂的辉煌?欢迎在评论区分享你的观点,同时别忘了点赞并转发这篇文章!